□嵇绍玉

“美”的孕育与蓬勃,其根系均有源源不断的滋养予以供给。史上优秀书法作品,皆得益于时代、地域、学术思潮、书家禀赋等综合滋养,方可达到艺术成熟与出类拔萃。曹友琥先生《六美美文》的审美根系,深植于社会学、艺术学、书法学原野沃土,于中汲取水分,于中汲取营养。

曹友琥先生深爱、谙熟费孝通先生“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的十六字箴言,他认为此语揭示出艺术的本质。

曹友琥先生社会践履广涉,有一般书家没有的“大民生”情怀。费老观点滋育、泽溉曹友琥先生书法创作,成为《六美美文》创作源头给养之一。《六美美文》通篇字字调适、句句谐协。

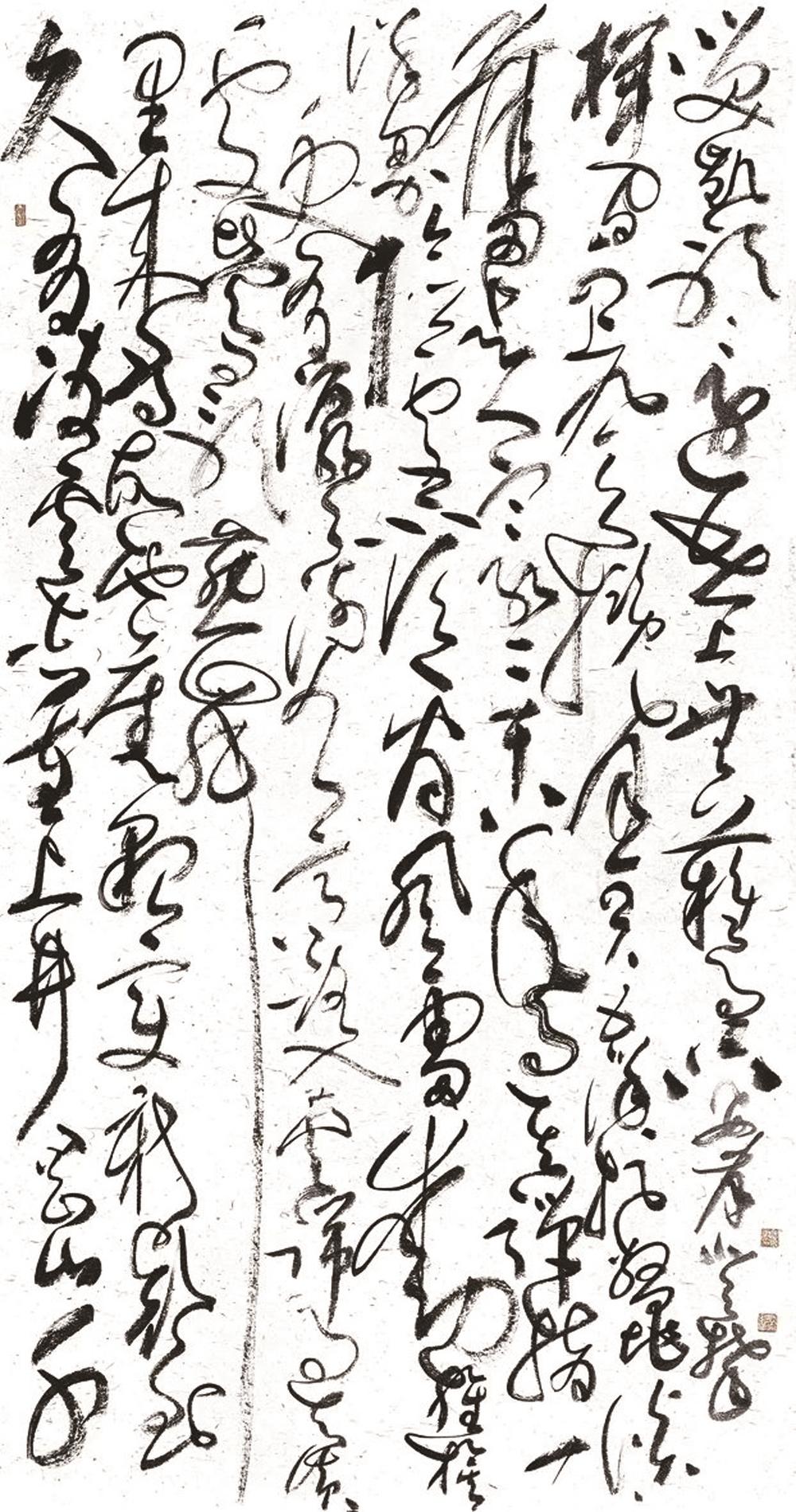

一是作品借体势以达和谐。结体平衡是构成作品和谐的重要因素,一幅佳构中,单个字和整幅作品结体组合平衡极为繁复,不同的结体蕴涵出不同的力势,不同的力势表现出不同的作品情性。如作品开笔四字,“六”取左斜势,“美美”取正势,“文”取右斜势,这样使四字回归平正和谐,为整幅作品奠定基调与准线。

二是借险绝以达和谐。作品不满足或左或右或欹或正的浅层和谐,运笔中力求险绝造成动态矛盾,以消解矛盾实现和谐。作品“美美与共”中前两字,有一种如临深渊般悬危,但一个“与”字又如巨石一般砥柱回澜,构成符合书法整体章法和谐的视觉效果。

三是借意象以达和谐。汉字由象形变成抽象的记事符号,字形结构已看不到具象意义,但作品的意象却能牵发赏析者追踪世间万物情态的意象联想。“天下大同”四字枯韧刚烈,遒劲雄浑,筋连骨硬,竖如铁柱,横如铁梁,斜如铁爪,似有一种摧枯拉朽之势和长铗切云之勇;而“与共”则如牵牛花之新藤,朝餐食露,云雾轻宠,吐芳吸华,映唤旭日,栩栩如新,似有老树前头万木春之象,给人以高洁而丽赡、粉嫩而华滋之感。作品最后一“美”最后一笔风旋雷激,下落深渊,疑是飞流直下三千尺,又似银河落九天;而其上二字“文真”则又涓涓脉动,款款而来,百步九折萦岩峦,高出尘俗,静水流深如闺语缠绵。多种相对、相辅、相助意象,点缀出作品春秋相继的斑斓绚丽。

艺术学讲,“独居方可抱团,有癖方可群友”。“竹林七贤”个个风姿踔厉,才得以相处相洽。晋王羲之《兰亭序》一文共324字,其中有20个“之”,因各不雷同而成就出翩翩魏晋风度。这才是艺术学所谓“境界”产生的根柢所在。

《六美美文》中有十“美”,分别取自史上不同书家的笔意笔风。“十美同框”,在保持和谐共生的前提下,各个又独具风貌。以前后顺序来赏析:一“美”取法晋王羲之,因处于作品前端,有发轫之功,笔势平和委婉含蓄,风格趋近自然清劲。二“美”取法唐孙过庭,孙擅长楷行草诸体,尤以草书为著。因有别于前文“美”,故笔意渗透出雄浑气息,既承前之萧散流畅、醇雅典正,又启后之古健遒伟,在飘逸上有所收敛,波诡而云谲,以与下文相续。三“美”取法自唐张旭的断碑千字文,张性格豪放,继承“二王”传统,字字有法,同时效法张芝,融合而潇洒磊落、变幻莫测,有惊世骇俗之质,此处“美”具龙腾虎跃之势,亦显畅快淋漓之姿。四“美”取法唐怀素,给人一种稚拙之美。五“美”取法宋黄庭坚。六“美”取法宋文天祥。七“美”取法明宋克,风格翩翩可爱,笔意绵延不绝,既有豪放,又见生辣,既见迅疾,又见舒缓。八“美”取法明祝允明。九“美”取法明王铎,王在书法史上有“各体皆能、风格多样”之誉,无论是伟岸遒劲大楷、高古朴厚小楷,还是那飞腾跳踯的行草书,在明书坛首屈一指。同时此“美”颇受教于当代沈鹏先生笔意,笔墨语言摇曳多姿,既线条精致,又气势恢宏,既格调高逸,又韵味深长,致使此处之“美”,结体险危,似有大厦将倾之象而幸有下文“文”以扛鼎之力给予支撑,方转为平整稳重,一番飞腾跳踯复归于宁静安详。十“美”似有孙过庭、怀素、赵构、乾隆之笔意,以乾隆之为主,行笔转换不落窠臼,极富夸饰意味。

作者简介

嵇绍玉,中国文艺评论家协会会员,中国书法家协会会员,出版《书法之美》《再论书法之美》《三论书法之美》专著,发表各类文艺随笔120多万字。