□见习记者 吴寅 杨洋 刘巍巍 记者 蔡冰清

支架、补光灯、耳麦,一套齐全的直播设备前,59岁的面塑手艺人陈学高身穿一袭古旧的蓝色布衣,手里捏着一根竹签,各色面团在他的十指间经过揉、搓、拈、压、拍,再用小刀灵巧地点、切、刻、划,不一会儿,一条龙盘着竹签,活灵活现、栩栩如生。“捏个小泥人”直播间里一片惊叹,公屏飘满了“大拇指”。

龙年临近,陈学高应粉丝的要求,开直播教网友捏条龙。一个多小时的直播吸引数百人线上观看,线下还来了一堆人围观。

“捏个小泥人”不仅在直播平台受到关注,在其淘宝店铺,一款热门商品近期销量500+,受到好评也达300+,超过400人加购,陈学高更是坦言,不仅要让儿子接班,更要从小培养孙子对面塑艺术的喜爱。

传统技艺如何走出“博物馆”、走下“橱窗”,真正走进现代生活,“捏个小泥人”走出了一条自己的路。

从公兴走出来的手艺人

面塑,俗称“捏面人”,是流传于民间的一种独特的工艺美术。“阜宁面塑是第四批被录入江苏省非物质文化遗产的项目,在我们公兴社区,过去几乎家家户户都会做面塑。”陈学高介绍,阜宁县公兴社区最多的时候有1700人会做并且以做面塑为生,所以阜宁面塑又称为公兴面塑。

清朝开始,公兴就流传着逢年过节时用面粉做“枣花”“月糕”“面鱼”“面羊”的风俗,这些面食做的“果实花样”既好吃,又好看,还蕴含着吉祥纳福的祝愿,深受人们喜爱。慢慢地在集市上也出现了专门捏面人的师傅,用模子或者手捏成各种人物、动物,沿街叫卖,当地还流传过这样的顺口溜:神奇面塑、祖传绝技;手工搓搓、指头捏捏;梳子按按、刮片修修;人物动物、三五分钟;立竿见影、活灵活现;全靠技巧、凭艺赚钱。

“从小父亲就告诉我,面塑是个手艺活,要刻苦钻研。我从1983年开始跟着老师傅学习面塑,这活开始看着很简单,全是手上功夫,但想要达到形神兼备的程度却需要几年如一日地钻研。”陈学高认为,需要手艺人有一双善于观察生活、观察细节的眼睛。在捏面人的时候,陈学高往往会先观察,然后再在脑子里构图,边揉边捏边刻,用灵巧的双手将柔软的面团捏成一个个富有生命力的人物。

作为阜宁非遗代表性传承人,这些年,陈学高经常受邀前往国外,现场制作面塑。“外国人对我们中国的传统手艺特别感兴趣,我每次摆摊,都会有很多人排队等着我来做。在国外我做得最多的就是现场给他们捏肖像,他们会觉得很神奇,一个面团在我手上怎么捏了几下就变成一个人。”从欧美到东南亚,陈学高曾受邀前往十多个国家参加当地华人的新春联欢会和国际艺术展览等,不仅可以展示自己的作品,也能与其他国家的艺术家交流学习。

走进生活才会有生命力

学成之后,陈学高只身前往无锡,在游船上制作面塑人物,后来辗转去往上海,在东方明珠、少年宫、商场等地方制作面塑。“刚到上海,我还是做比较传统的造型,捏一些大家熟悉的神话人物、生肖动物,后来有个年轻人问我,能不能按照他的样子捏一个,我尝试着做成了,没想到后面又有人来找我定制个性化的面塑。甚至有一回,有对新人邀请我去现场给他们捏了一对肖像。”一番琢磨之下,陈学高决定把定制化的路走到底。

2000年开始,陈学高正式打出了私人订制的招牌。或现场制作,或提供照片,总之只要有样子,七八分钟后,一个迷你的“自己”或“亲友”就诞生了。这样的面塑样式新颖、价格不高且具有纪念价值,得到越来越多人的青睐。传统的非遗项目适应现代人的需求,再次走进人们的生活,重新赋予自身新的“烟火气”。

眼看大家收藏面塑的热情高涨,陈学高尝试对面塑的原料进行改良。以前的面塑是用面粉、糯米粉做原料,需要提前一星期和面,然后经过醒、揉、蒸、加入颜料等数十道工序,不仅程序较为繁琐,而且保存的时间不长,还容易裂和变质。因此,陈学高对传统面塑的材料配方进行研究,用各种面粉、糯米粉、蜂蜜等原料以不同比例反复试验,使面塑配方的效果得到了很大提升,胶性变得更好的同时,可以使面塑作品不变形、不干裂、不褪色、不发霉,还可以永久保存。

“每一代人的生活都有新东西值得展现,所以要把流行的东西放在自己的作品里。”陈学高认为,继承传统并不意味着一成不变,贴近生活才会有生命力。“我们手艺人要坚持守正创新,只有跟着时代走,传统的手艺才能有突破。如果一直守着过去的思想观念,就不能将这个手艺很好地传承下来。”

推广传承后继有人

“不要小看这个小面团,可有‘大名堂’呢!”在竹林大饭店二楼,陈学高带着放假的孙子正在制作面塑,他向被吸引来的小朋友一边展示着手里面团,一边介绍到,中国的面塑艺术早在汉代就已有文字记载,经过几千年的传承和经营,可谓是历史源远流长,早已是中国文化和民间艺术的一部分。

除了钻研面塑技艺,陈学高最喜欢的就是和孩子们在一起,教他们“捏个小泥人”。他先后在阜宁县公兴小学、建湖县宝塔镇社区教育中心、建湖县恒济小学,上海杨浦区少年宫、长宁区文化馆等地授课,现场教授小孩子们制作面塑的手艺。“让小朋友们体验一下,我们一边做,一边讲,一边让孩子们看,培养他们的兴趣,也能增强孩子们的想象力,提高他们的审美情趣,还能激发他们对面塑艺术的热爱和感受,增强他们的成就感和自信心。”陈学高说,作为一位非遗技艺的传承者,他希望带领更多的人来体会面塑这项非物质文化遗产,弘扬中华传统文化。

别人愁的“传承问题”,陈学高一点不担心。“现在我儿子已经以面塑为生,将来我打算让我孙子也从事这门手艺。”

受到父亲的耳濡目染,陈学高的儿子陈士文从小就跟着父亲学习这门传统技艺,“小时候看着父亲做觉得很有意思,自己上手之后开始觉得有点难,但是做着做着就很喜欢了。”学成之后,陈士文最初在上海的景点里做面塑,有很多的外国游客光顾,“之前有一个留学生,他要捏他和他朋友,做完之后他特别喜欢,之后还帮我在他的学校打广告,帮我拉了好多客人来,挺有意思的。”

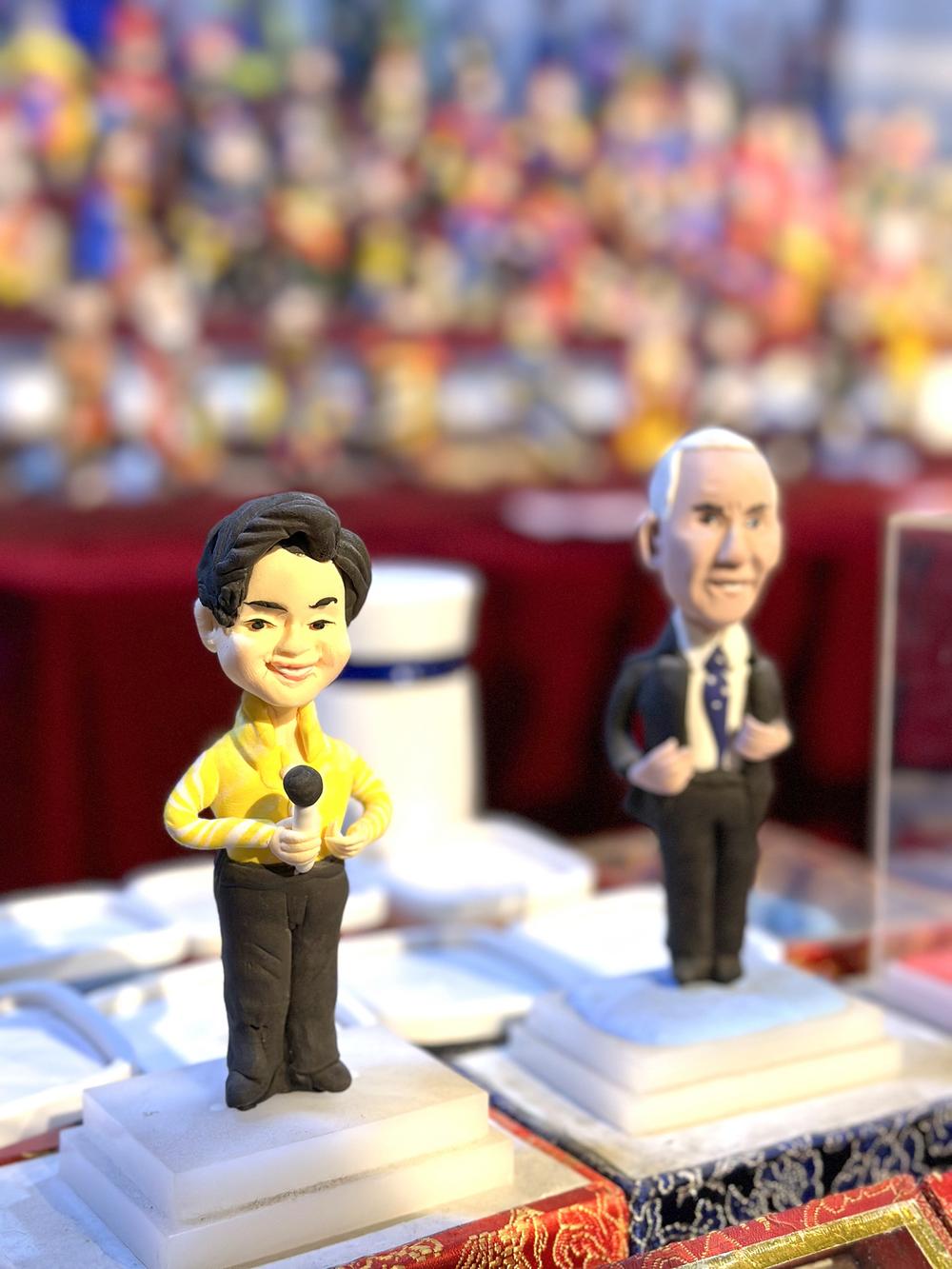

如今,陈士文在苏州市周庄古镇开了一家店铺,经常会有顾客慕名而来,拿着照片到店里来让他做肖像。他还开设网店“捏个小泥人”,为全国各地的顾客提供人物肖像定制,顾客只需要将照片发过去,就可以根据照片制作出栩栩如生的“小泥人”。

(本版照片除署名外均由吴寅摄)