□记者 施东明 文/图

今天是烈士纪念日。75年前,3月的一天早晨,一个年轻的战士,一个与工农大众特别贴近的青年知识分子,一个党报的新闻工作者,《盐阜大众报》(时为《盐阜日报》)记者钱毅同志,在苏北淮安石塘区解放战争前线采访,突围时不幸被捕,虽经受严刑拷打,但他始终坚持共产党人的信仰。“宁可枪毙,绝不自首”,几天后,钱毅被国民党反动派杀害,壮烈牺牲,年仅23岁。

在钱毅烈士牺牲75周年之际,本报记者专程来到淮安区烈士陵园、淮安区朱桥镇石塘村、淮安区山阳街道大湾村等地,寻访钱毅当年战斗和工作的足迹,缅怀先烈,以飨读者。

钱毅,学名钱厚庆,1925年4月14日(农历三月廿二)诞生于安徽芜湖。其父阿英(钱杏邨),是无产阶级文艺的拓荒者,中国现代文学史上著名的作家、戏剧家、藏书家。1941年12月,钱毅从“孤岛”上海来到苏中地区。1942年夏,与父亲阿英、姐姐钱璎、弟弟钱小惠、钱厚祥来到苏北盐阜区抗日根据地,以笔为枪,成为新四军的一名文化战士。

1944年7月,钱毅参加《盐阜大众报》报社工作,在报社近三年时间里,曾被评为模范,并光荣入党,担任副主编。钱毅对报纸的工农化、大众化、通俗化作出过杰出贡献,留下了100多万字的作品。

查历史

珍贵的第一手资料

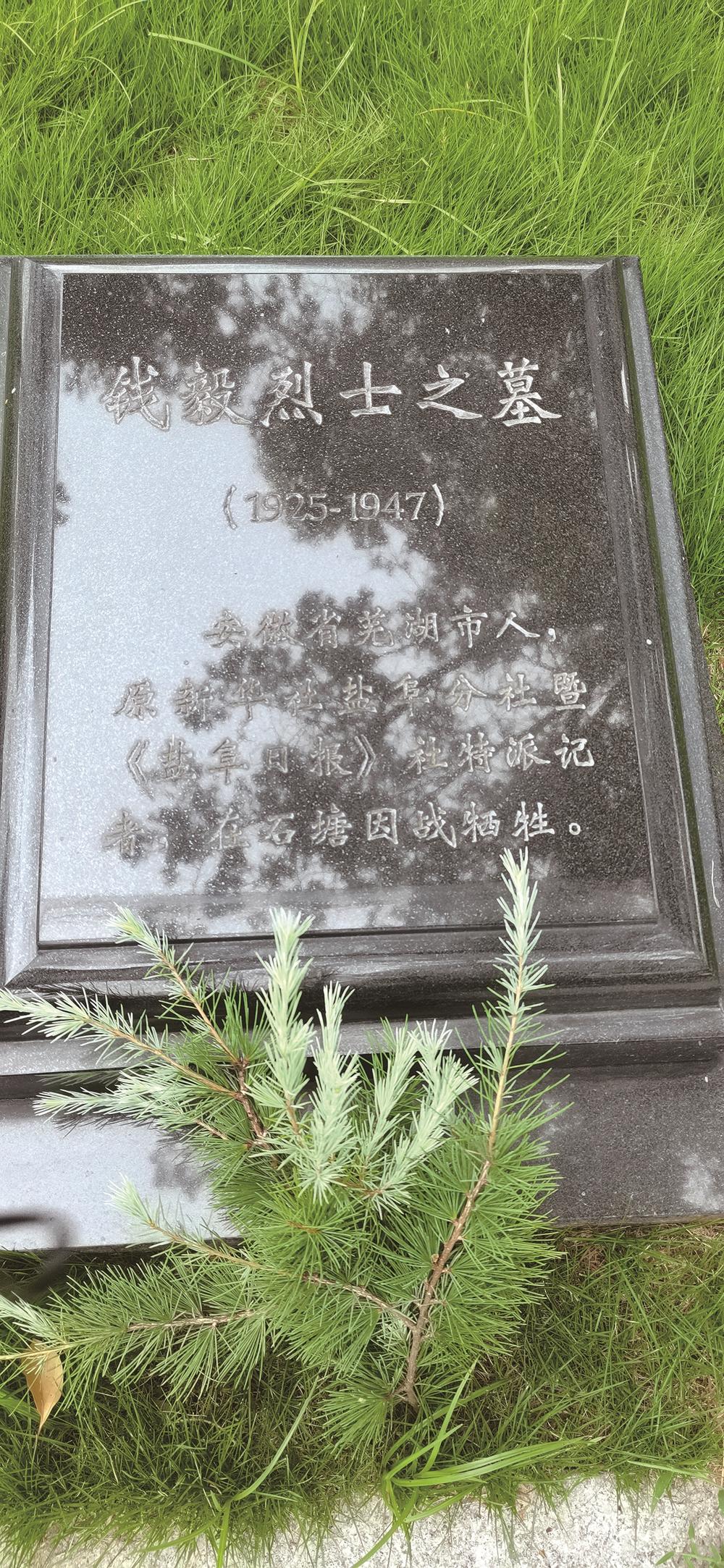

8月29日下午,记者来到淮安市淮安区烈士陵园。在陵园主任王骞、副主任赵学军的引导下,记者来到钱毅墓前,向报界前辈鞠躬致敬。王骞告诉记者,每逢国庆等节日,附近的居民都会来祭扫烈士,不少了解钱毅事迹的人,也会来墓前祭扫。

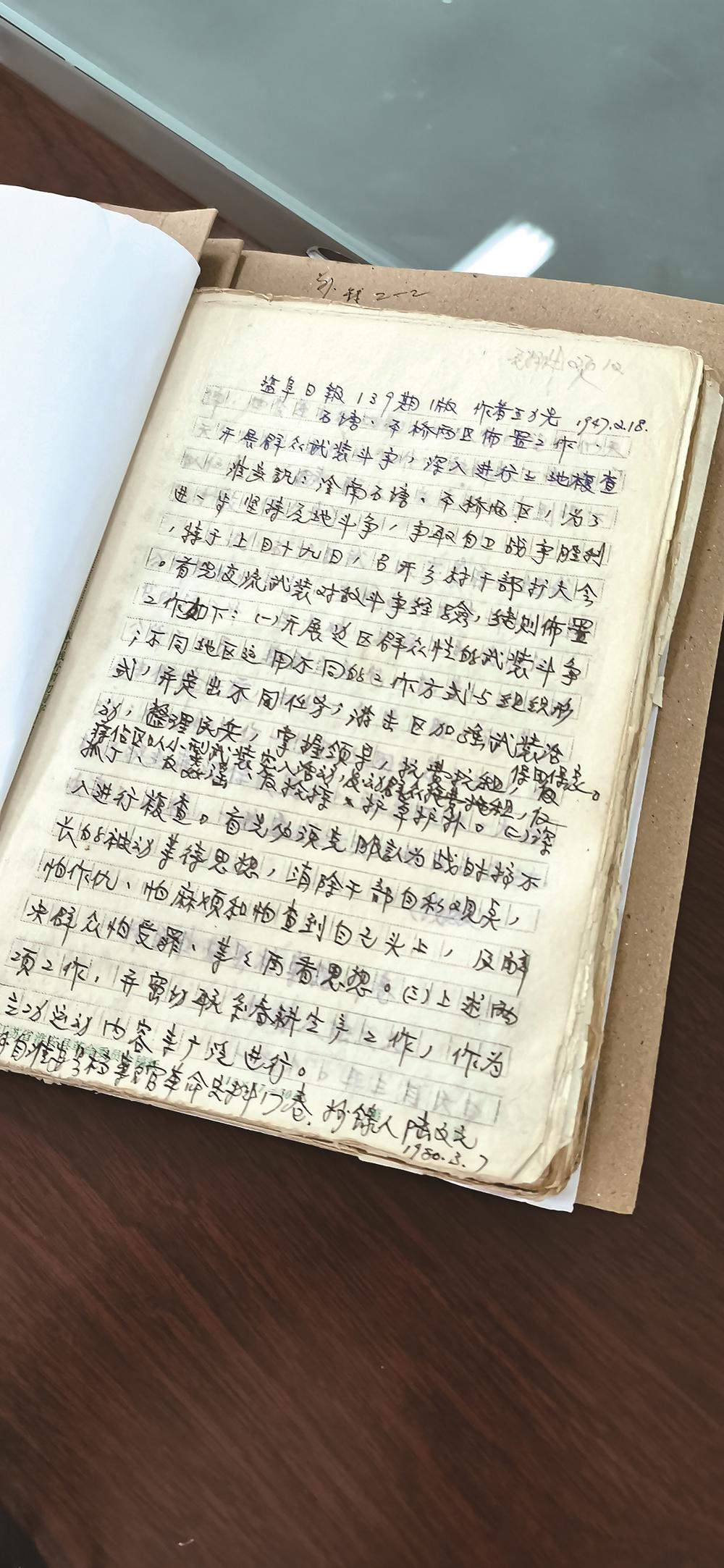

在烈士事迹陈列馆,有钱毅的几件遗物,主要是衣服鞋子,还有报道他牺牲的《黄海日报》等,是20世纪70年代末80年代初,钱毅的弟弟钱小惠捐赠的。王骞向记者提供了两本有关钱毅烈士生平事迹、战斗牺牲、怀念学习的文字资料,有几十篇之多。这些内容包括20世纪80年代原淮安县烈士陵园管理处副主任陆文元,走访1947年3月与钱毅一起在石塘区战斗的老干部,与钱毅一同被捕的乡干部和少数群众,钱毅亲属主要是钱毅姐弟写的部分纪念文章、陈登科的纪念文章等,全是钢笔手写原件或抄录件,是了解钱毅生平事迹和牺牲经过很好的第一手资料。

王骞还告诉记者,烈士陵园除了钱毅的墓外,在原淮安区溪河镇小蒋舍庄子,现施河镇戴西村附近,有一块钱毅烈士纪念碑。据史料记载,1947年3月2日早晨,钱毅和当地十多个干部、地方武装人员与国民党部队在小蒋舍发生遭遇战,钱毅突围不成,不幸被捕。

8月30日中午,记者驱车从石塘村向东南方向寻访,终于在离戴西村部不远的乡村公路旁,见到了钱毅烈士纪念碑,纪念碑是20世纪90年代淮安市政府立的,碑上字迹有些不清楚了。碑的背面还有一座小小的土地祠,祠的一面墙上,有红色“烈士祠”三个字,据说是当地群众写的。在纪念碑和“烈士祠”前,记者肃立良久。

目击者

83岁的韩伏铨老人

“记者同志,我想在有生之年,在钱毅的墓上栽一棵树,松树或柏树,以了却我几十年的心愿。”8月30日上午,在淮安区朱桥镇石塘村村部党总支书记周建林的办公室,今年83岁的韩伏铨老人,作为钱毅烈士牺牲经过的目击者,向记者表达了这个愿望。

对于钱毅的牺牲经过,目前说法不一,有被枪毙、棍棒打死、暗地杀害等几种说法,但大多数的说法倾向被枪毙之说。据周建林介绍,韩伏铨老人是村里唯一目击钱毅被枪杀在涧河北岸,并被国民党士兵推下河的目击者。

韩伏铨告诉记者,1947年3月1号左右(应为3月2号——记者注),天降大雾没太阳,在石塘老街上,4个国民党士兵押解钱毅,前两个拖后两个推,还弄枪托捣屁股,钱毅还回头望望,过了涧河大木桥,押到孙家院子,之后挨打的事不太清楚。“我当时八九岁,大人都跑了,石塘小街只有两三个小孩,我父亲和我12岁的哥哥也躲起来了,只有我和母亲在家。”

在韩伏铨的记忆中,钱毅穿一身淡黄色棉衣,有点长,不合身,没裹腿,布鞋,他个子在1米7的样子,圆方脸,像个书生,漂亮。韩伏铨当时以为他是一个逃兵,大概在1949年成立钱毅乡后,才知道他是一个文化人。后来又知道钱毅是《盐阜大众报》记者,是个知识分子。

大约过了两三天,石塘和淮安城的国民党部队换防,大约下午两点钟,钱毅又被几个国民党士兵,从孙家大院拖出来,押到北大街东,押送的人把钱毅押到东大桥北尾子上,当中有一个国民党的大个子,像是军官,钱毅已不能走了(据资料,钱毅关押在孙家大院受到拷打——记者注),担架也没有,离大桥100多米,大个子惊慌,大概怕与换防的大部队脱离,就掏出手枪,面对着钱毅,这时钱毅喊道,“中国共产党万岁”。随后,这个国民党大个子向钱毅太阳穴开了一枪。

“打死以后,两个士兵把钱毅遗体拖着扔到河里,‘扑咚’一声,他沉下了水,等我到看,已到下游(东)10米,还冒了一下。”韩伏铨告诉记者,他家在街道北20多米远,所以钱毅牺牲的经过看了个大概。后来听说钱毅尸体在溪河15里处被发现,并被当地群众埋了。

听完韩伏铨老人的回忆,在村干部的带领下,记者和他们一道来到石塘老街老桥北侧钱毅牺牲地,现长着一块豆角的地方,缅怀钱毅烈士。

对韩伏铨老人的回忆与说法,记者通过其他一些方面,包括陆文元20世纪80年代调查的一些资料已基本佐证。比如,淮安区党史办的同志与记者交流时说,钱毅被抓时身上有个文件袋,内有会议记录本,大概有当时参加石塘会议的记录。应该说,敌人是知道他是一个文化人的身份,不是普通士兵或老百姓。这种说法与韩伏铨老人回忆的钱毅身上有个布袋基本一致。

与钱毅一同突围的原淮阴地区财贸办公室副主任高端宝同志1982年11月23日于淮阴回忆道:“……这天夜里我们住在芦滩南边八大门(地名),当发现敌人包剿时,我连棉衣和鞋子都未来得及穿好就赤脚跑掉了,等钱毅同志穿好棉衣,敌人已逼近。”这和韩伏铨老人描述的钱毅当时穿的棉衣的叙述也基本一致。

同样与钱毅一同突围的当时石塘区干部范万来、孙殿振、王湘,在1982年10月16日回忆道:“……过了两天,我们向从石塘据点附近来的农民打听,农民说敌人捉住一个青年干部,带到石塘圩子内,没一个还乡团认识他,被敌人和还乡团毒打晕死过去,打得皮开肉绽,几次死去活来,也弄不清身份。叫他“自首”,他倒把敌人臭骂一顿,第二天天麻花亮,在东边涧河堆下,被敌人枪杀了。这个青年真了不起,在临枪毙时还喊口号:‘蒋匪必败,我军必胜,共产党万岁!’当天尸首没人敢收,后来下晚被老百姓就地埋了。”

1988年1月6日王湘于上海家中又向前来调查的调查人陆文元口述道:(有笔记本记录的)“……高1.7米上下,面孔像教书先生模样,关押在孙夕和家院子里……第二天,敌军用大扁放在土轮车上,将钱毅(因打伤不能行走)推到南边半里路的水门闸(就是炮楼门子外通涧河)用枪打死,推下河了。上述两段叙述中,范万来、孙殿振、王湘的这些回忆与韩伏铨老人说的,钱毅在石塘老桥涧河边被枪杀的情节也基本一样。

又据1988年9月28日上午,调查人邵景元、陆文元、王湘三人通过朱桥乡工业公司盐场工作的孙继同,整理的一份材料披露:“我当时12岁,我亲眼看到而且印象很深,在1947年新春不久,晚上天上暗亮月,石塘蒋军据点河南驻守的国民党军队黄色军装特务连,住在河南(指涧河河南——记者注)孙云祥家。这天晚上,敌人把抓来的人,经我家院子到后院,当时是孙锡和孙二奶奶家(现在她已死,儿子孙文伦,当时不在场)敌人带进三个人,其中女的短发,穿的蓝色棉袄,一个男的约30岁,穿的也是蓝色棉袄,腰间束的红丝线织的腰带,这人个子高1.6米左右,还有一个男的,比较年轻些,身穿灰色棉衣(袍子,旧大褂子)身高1.7米左右,面孔比较白,像先生一样,长方形脸。细细对照,孙继同当年12岁,他回忆的材料与韩伏铨老人回忆的关于钱毅的相貌、国民党士兵的衣服颜色(深黄色与黄色)是基本一致的。

周建林告诉记者,今年春天,一些单位和钱毅亲属来到石塘村,专程举行了纪念钱毅的一系列活动。

大湾村

有老同志与钱毅有交集

淮安区现山阳街道是由城东、席桥、季桥几个乡镇合并的,大湾村是原来季桥镇的。1946年7月至8月,钱毅为深入实际斗争,了解当地土改工作,专门花一个月时间到大湾村蹲点。在实际工作中,他还指导农民读报和办黑板报,对当地农民当时积极进行诗歌创作进行了总结,写了一篇8000字的《大湾农民是怎样集体编写诗歌的?》文章,后收录在《钱毅的书中》。

8月31日上午,在街道干部徐科玲的带领下,该村81岁的老人王生志告诉记者,他父亲王敬斋曾接触过钱毅。王敬斋是一名私塾先生,1942年经人介绍参加抗战,任当地的联防队员。解放战争初期,王敬斋与来村工作的钱毅曾有交集。回来经常说起,钱毅是个文化人,在村里蹲点工作干了不少事儿。

关于钱毅的故事,在当地人心中扎了根。78岁的老党员王生华告诉记者,家中长辈曾告诉他,战争年代时,《盐阜大众报》记者曾在这里蹲点工作。据说有个办公桌子,上面有“盐阜大众”的字样。村里有个大水塘,钱毅蹲点时参加土改工作,就在这塘边洗脸。

75年岁月变迁,烈士早已故去,但这方水塘依然还在。水塘边的人们生活幸福、安居乐业,闲暇时,给儿孙后代讲述钱毅烈士的掌故。