□徐向林

一

时光的册页厚重、深邃。若往前翻开薄薄的几页,就会倾听到这片土地发出的悲鸣声、嗟叹声、呐喊声——

它们渴望站立,它们期盼站立!

中国东部,黄海之滨。千百年来,这片土地一直向海奔跑、向海生长。南边的长江,北边的淮河,从上游裹挟而来的泥沙源源不断向黄海输送。黄海波涛以托举之势,让这些从高原、平原、丘陵、沙漠逐流而来的泥沙回归海岸,累淤成陆。于是,大江大河大海的同声相应、同向用力,成就了黄海之滨这辽阔的滩涂、平坦的滩涂、年轻的滩涂。

特别是历史上数次发生的“黄河夺淮”事件,更加速了这片土地的淤积与生长。黄海之滨的盐城,在汉武帝元狩年间始建之初,尚因被大海环抱而“城于海上”。而今,大海东去、波涛隐声,盐城市区距大海已有百里之遥。那纵贯南北的捍海长堤范公堤,已将一千年前的潮声封存进记忆的最深处,只有那风中摇曳的杨柳,仍在听潮等雨,喃喃复述着“范堤烟雨”的前世今生。

“黄河夺淮”期间,黄河水浩荡奔海的数千里流程,有吸附、有释放,有高歌、有低吟,有舒缓、有激进,从源头到尾闾,它的海拔落差高达五千余米。若从出海口的尾闾遥望迢迢黄河,怎能不生出“黄河之水天上来”的慨叹!

被黄(淮)河波涛裹挟而来的泥沙,曾经“高高在上”,即便奔向大海的起点、奔向平原的尽头,它们仍保持着站立的矜持。

然而,穿越了漫漫时空,纵使矜持,它们仍然无法站立,在新的地域落户,从亘古传来的,只是梦碎了一地的声音。

二

盐城,临海凭风,一马平川,是全国唯一没有山的城市。

这一览无余的平原,港汊纵横、河网密布,因了水的洇润,而成一方湿地。

然而,古时的盐城先民却曾“谈水色变”。何故?盖因此处东有海潮侵袭,北有黄(淮)河水患,西有运河悬顶,水患水灾,层出不穷,不胜枚举。

先说海潮侵袭。长期以来,海陆之间的博弈从未间断,泥沙向海淤长,大海常会借机反噬,每当台风肆虐,海潮袭来,咸水倒灌,庐舍被荡平,村庄被淹没,田畴被浸泡,一幕幕人间惨剧不断上演。仅二十世纪三十年代,盐城北境遭遇的一次特大海啸,就导致一万余人丧命,数万人无家可归。

再说淮河水患。尤其是“黄河夺淮”期间,黄、淮河并流,河流中泥沙含量剧增,至出海尾闾处,所携泥沙受海潮顶托,出海通道淤塞被阻,每到汛期,河水漫溢,大河两岸久被水泡,数月不退,使得此处成为受灾最重的“黄泛区”之一。

接着说运河悬顶。京杭大运河经扬州、淮安北上,盐城偌大的滩涂居于大运河之东。大运河作为古时国家交通命脉,历朝历代莫不重视大运河的护河护航,官府曾在大运河修建水闸若干。遇枯水时,若干水闸同时关闭,致使运河之东淡水断流;遇汛期时,若干水闸同时开闸放水,运河之东又成泄洪之地。水闸的每一次或开或关,都会给滩涂地带来致命的一击。

这片土地自古以来何以悲鸣?何以嗟叹?何以呐喊?从历史深处,我们不难找出答案。

若是这片土地能够站立起来,则东可阻海潮,北可安河澜,西可拒洪流,何患之有?

但是,这片土地不能站立,它们做了并不甘心的躺平者,可它们又有什么办法呢,这是时代和命运的安排,它们真的无力改变啊。

三

在平原的尽头,我踽踽独行,犹如沙漠中的骆驼。

我的目光不能向上也不能向前,只能牢牢盯着脚下。海滩看似一无所有,而这一无所有的背后却隐藏着不可预知的危险——泥泞不堪的黏土,深深浅浅的潮沟,猝不及防的沼泽,稍不留意,就能让人深陷其中,难以自拔。

平原的尽头是大海。但潮水退却后,大海却躲到了我们目光所不能到达的地方。回望海岸之上的平原,这曾经也被海水深深浸泡过的土地,此刻只有静静的村庄、广袤的田野和那绿色长龙状的沿海防护林,煮海为盐的烟火早已消失得无影无踪。

一阵海风拂过,是那熟悉的咸涩味道。海风没有岁月的痕迹,它像一个忠实的信使,从时光的那端抵达时光的这端,它奔跑而来,告诉我关于古时盐民的消息。

古时盐民煮海为盐的作业区,就在这平原的尽头。盐城自古有“淮盐出,天下咸”的说法。这里的“咸”,我分析有两层意思:一层意思当然指海盐的本来味道即“鲜咸”;另一层意思则是小小海盐,能影响到上层建筑、经济财税、军事外交,是历代王朝不可或缺的“调味品”。而这,也成为盐民饱受剥削之苦的根源。

在历史的纵深,不仅这片土地难以站立,这片土地上的盐民同样难以站立。

切换一个视角,在色彩美学中,黄色与褐色调和成的颜色是土黄色或橙色。然而在大自然这个调色板上,黄色的海水与褐色的滩涂淤泥调和时,却调和出皎莹如雪般的海盐,这是多么神奇的魔力。

海洋与陆地、与人类的同向用力,开创了海盐经济支撑下的社会格局,“盐汁盐味”融入了盐民生产生活的全方位、全领域。大地的记忆往往嵌入古老的地名之中,散落在盐城大地上有许多个“含盐量”极高的地名,犹如一颗颗白色的盐粒,钩沉着历史的记忆,诉说着沧桑的过往,标注着地域的符号,像磁石一样,吸引着我们穿越历史的尘烟,与它们对视、对话……

四

天空蔚蓝,海面如镜。

“扑啦啦——”成千上万只鸟儿挥动着翅膀,轻盈的身子腾空而起。它们在空中归类集结,队形或齐整或散落,或拉长或缩短,或高飞或低旋,卷起滚滚“鸟浪”,遮天蔽日,越过滩涂湿地,越过阻海长堤,奔向它们的“大食堂”。

海堤的东侧,海潮刚刚退去。广阔无垠的潮滩上,仍有残潮在轻拂的海风中荡漾。滩面上映出的云彩,五彩斑斓,层次分明。仿佛一面安放在大地上的“天空之镜”,让天空尽情地梳妆打扮。

潮滩,海陆共拥之地。它有个学名——潮间带。顾名思义,即这里涨潮时一片汪洋,落潮时一马平川。潮滩是水鸟的天然食堂,每当海潮退去,遗留潮滩上的泥螺、蛤蜊等各种贝类俯拾皆是,蟛蜞、弹涂鱼、沙蚕等各类海洋底栖生物遍布其间。这些生物,正是水鸟最为青睐的美食。

一场场猎食,看起来很残酷,可这就是大自然的生存法则。当鸟类清光了海滩上的食物后,新的海潮又如约而至。海潮给海滩带来了新的海洋生物补足,一切如旧,不留痕迹。

万物各得其和以生,各得其养以成。于此而言,海潮、海滩,生物、鸟类,构成了生生不息、充满生机的生物多样性。

曾经,大量的鸟儿因贪食而来不及躲避突然而至的海潮,生生被无情的海浪吞噬。“食堂”变成“坟场”,这是大自然的刻意安排,是对万物原有贪性的惩戒与警告。

而今,鸟儿们不必担心海潮了。在东台条子泥海堤的西侧,有一块人为垫高的陆地——“720高地”,这是国内第一块滨海固定高潮位候鸟栖息地,因面积达720亩,故称“720高地”。

有了这块专门为鸟儿打造的高地,海潮退去时,鸟儿飞往潮滩觅食;海潮来袭时,鸟儿飞向高地避潮,来去自如,悠然自在。

“720高地”是这片土地站立起来的一个样式。但这不是这片土地的第一次站立。时光回转到1941年,历经皖南事变的新四军在盐城重建军部后,为解沿海居民海潮侵袭之苦,新四军及当地抗日民主政府率领万余民众,在战火硝烟中筑起一道挡海大堤——宋公堤,被著名作家阿英称为“苏北伟大的水利工程”。

这道防海大堤,同样是这片土地站立的方式。

淮海战役期间,激烈的盐南阻击战在这片土地上打响,我军共毙俘国民党军七千余人,我军也付出了伤亡两千余人的惨痛代价。在掩埋烈士遗体时,我军战士与地方百姓在这片土地上挖出了长40余米的5条土沟,让这些烈士长眠于此。那高高的坟茔,如同山岭般矗立,此处被当地百姓称为“五条岭”。

这矗立的“五条岭”,是这片土地站立的精神之山。

二十世纪六十年代,第一代黄海林工走上重盐重碱、荒芜不堪的滩涂,他们克服重重困难,历经50余年、三代林工的接续奋斗,在这片土地上植下茂密的森林,成为华东最大的人工森林。

这茂密的森林,同样见证着这片土地的站立。

五

千百年的光阴流转,盐城先民们没有想到,他们穷尽一生、历经百余代人的接续努力,战天斗海、期望让其站立的这方滩涂,如今已真正站立起来了,这片土地不仅成为人与自然和谐共生、美美与共的东方湿地之都,更成为我国首处滨海湿地类世界自然遗产。

他们没有想到,他们一直想战胜的盐碱荒滩,一直想战胜的大自然,都已成为现今人们最好的朋友!

每当我感到疲累时,我会到这平原的尽头走一走,任海风拂去我的愁绪;每当我踟蹰不前时,也会到这沿海湿地走一走,与黄海森林“林”距离,自由“森”呼吸,在旷野上远望奔跑的麋鹿,在芦苇荡聆听丹顶鹤的鸣叫,在野鹿荡仰望浩瀚的星空,如果给我插上一双能够飞翔的翅膀,我更愿成为那数百万只候鸟中的一员,跟着它们自由地振翅高飞,飞呀,飞呀,飞向辽阔的天空,飞向比远方更远的远方……

在这平原的尽头,我领悟到“道法自然”的真谛,感受到“把自然还给自然”的惬意!

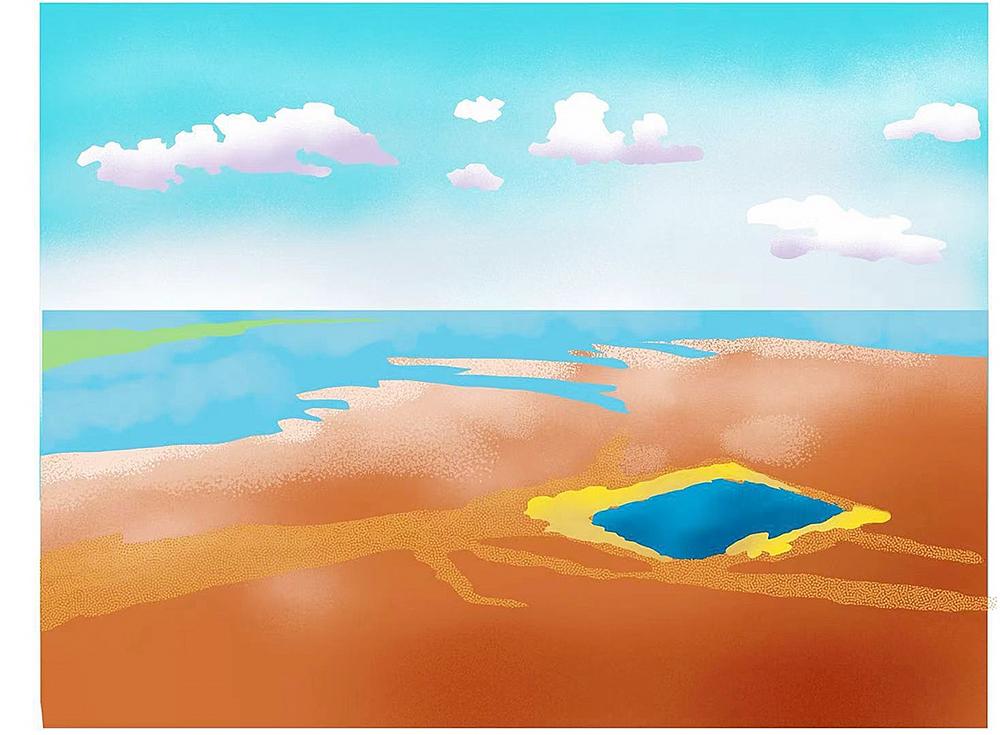

即使我不在这平原的尽头,我也心心念念牵挂着它。我的手机里一直保存着这样一幅由无人机航拍到的图片——

正是深秋季节,广袤无垠的滩涂湿地上盐蒿红遍,像一片片铺展开的、硕大的红地毯。树木、森林层林尽染,色彩斑斓。成群结队的候鸟在蓝天下恣意飞翔,海风拂来,芦苇、盐蒿随风轻摇,隐于其中嬉闹的麋鹿若隐若现……这平原尽头的场景,恍如把人们带到了“风吹草低见牛羊”的大草原。

图片的中间,有一泓椭圆形的碧蓝湖水,像极了人的眼睛,它在凝神张望,蓝天白云映入了它的瞳孔,湿地上所有的事物都被收藏进它的眼底……

这幅图片,我称之为“湿地之眼”。它在中国的东方,它在平原的尽头,看着天空,看着湿地,看着大海,看着平原,看着人类,看着世界。我揣摩着,它纯净的眼波里一定掩藏着秘密,甚至它也在思考和追问——

过去,黄海湿地有什么?

现在,黄海湿地有什么?

将来,黄海湿地还会有什么?

这跨越古今、通向未来的思考和追问,等待着我的、我们的回答。